■inter−text「見ることの誘惑」第二十五回

<輝く鏡>

ロイ・リキテンスタイン「鏡の中の少女」

エナメル塗料 鋼板 1965年 106.7×106.7cm The Kyobi Foundation所蔵

ロイ・リキテンスタイン「鏡の中の少女」

☆1

「鏡を見るヴィーナス(女)」モチーフにした絵画はティツィアーノやベラスケスなどをはじめとして多くの画家によって描かれている。

鏡と女の組み合わせは、おおむね次の三つの効果が期待されているからではないか。一つは、その時ごとにさまざまなものを反映させる鏡の束の間的な様子にかかわった「ヴァニタス(虚栄)」の暗喩として。二つ目には鏡は女のもう一つの側面を表すことができるから。三つ目は、絵画の観客として想定されている男性の眼差しが、自分自身に没頭する女の姿に見てはいけない秘密の姿や陶酔的な表情を垣間見ることができること。

リキテンスタインの「鏡の中の少女」をこうした伝統的なモチーフの系譜においてみると、従来の絵画とはずいぶんと違っていることがわかる。

ピーテル・パウル・ルーベンス「鏡を見るヴィーナス」

油彩 カンヴァス リヒテンシュタイン美術館 ウイーン

たとえば、ピーテル・パウル・ルーベンスの「鏡を見るヴィーナス」(1613-14年)。

ハプスブルグ家に代々仕えた重臣で、ロイ・リキテンスタインと同じ姓のリヒテンシュタイン家のウイーンにある美術館に所蔵されている。キューピッドが差しだす鏡にヴィーナスの顔が映っている。左側のキューピッドが見たヴィーナスの表情や右側にいる召使が見たヴィーナス、そして、ヴィーナス自身が見ている自分の顔が鏡に映されているという設定だろう。ヴィーナスは鏡に映る自分の顔に没頭して見入っている。

ハプスブルグ家に代々仕えた重臣で、ロイ・リキテンスタインと同じ姓のリヒテンシュタイン家のウイーンにある美術館に所蔵されている。キューピッドが差しだす鏡にヴィーナスの顔が映っている。左側のキューピッドが見たヴィーナスの表情や右側にいる召使が見たヴィーナス、そして、ヴィーナス自身が見ている自分の顔が鏡に映されているという設定だろう。ヴィーナスは鏡に映る自分の顔に没頭して見入っている。

しかし、鏡に入る光は同じ角度で反射することを念頭において考えて見るとそうとも言えないことがわかる。このシーンでは、鏡に映されているヴィーナスの顔を見ることができるのは、このシーンを見ている視点の位置にいる者だけだ。召使やヴィーナスは鏡に描かれているようなヴィーナスを見ているわけではない。視点の位置にいる者とは、いうまでもなくこのシーンを描いた画家ルーベンスである。逆にヴィーナスは視点にいるルーベンスを鏡の中に見ているということになる。

こうしたところから、鏡の中の像とそれをだれが見ることができるのか、つまり視点の位置にいるのはだれなのかというポジションから絵画表現の可能性をとりあげ直したのはイギリスの言語分析の哲学者 J・R・サールだった。ベラスケス「鏡の前のヴィーナス」(1644-48年 ナショナルギャラリー ロンドン)についての論考はよく知られている。

ルーベンスの「鏡を見るヴィーナス」でも J・R・サール風に考えれば、ヴィーナスは鏡のなかに自分自身の姿を見ることはできない。見ることができているのは、視点の位置にいるルーベンス、そして、絵画の前で視点の位置からしかこのシーンを見ることができない観客であるわたしたち自身だけだ。

J・R・サール風なポジションをひとまず脇において「鏡を見るヴィーナス」を見てみれば、ヴィーナスは鏡の中の自分自身に没頭しているとみなすことができる。

リキテンスタインの「鏡の中の少女」は自分に没頭してはいない。明らかにわたしたちを見て、くったくなく笑っている。

従来の「鏡を見るヴィーナス(女)」では女性は鏡と自分自身とのある意味で無限鏡像関係の罠に捉えられている。

マイケル・フリードの用語を使えば、シアトリカリティ(劇場性)の対極のアブソープション(没入性)ということになる。ひらたく言って、「ぶりっこ」の反対の「うっとり&まったり」の語感だろう。

マイケル・フリードの用語を使えば、シアトリカリティ(劇場性)の対極のアブソープション(没入性)ということになる。ひらたく言って、「ぶりっこ」の反対の「うっとり&まったり」の語感だろう。

リキテンスタインこの少女は、「ぶりっこ」でも「うっとり&まったり」でもない。都会的なノンシャランス、すなわち無頓着で「あっけらかん」だ。

二人のLICHITENSTEINを「鏡と女」のモチーフということで比べてみると、ロイ・リキテンスタインが、自閉的で覗き見的な伝統的モチーフを、「からっ」として「きりっ」、そして「さらっ」と、開放的で明るい方向で展開させていることがよくわかる。

この雰囲気に先行しているのはパブロ・ピカソが1932年に描いた「鏡の前の少女」(ニューヨーク近代美術館)だ。

2

伝統的なモチーフの革新という観点からばかり見ているのは片手落ちだ。

造形的な要素に注目して、もう一度「鏡の中の少女」を見てみよう。色面や線の力強い造形のセンスには、あらためて感心するほかはない。

造形的な要素に注目して、もう一度「鏡の中の少女」を見てみよう。色面や線の力強い造形のセンスには、あらためて感心するほかはない。

正方形の画面に鏡やブロンドヘア、顔、指などの曲線が繰り返されている。グラデーションのないフラットな色面と線。メインは鏡と鏡の中の顔、左側のブロンドヘアだ。後ろ姿の頭部と鏡は左右でほぼ半分ずつ。

左右の二つがわずかに重なって、頭部と鏡の中の顔とが大きさが違うので、奥行きというよりも造形的な調子の変化が生まれている。

鏡は画面の平面に平行しているが、頭部や鏡の中の顔は右に傾けられて、軽快な動きがでている。そのために、鏡の中の「少女」のアッケラカンとした笑いをさらにノンシャランに響かせる。

アメリカで1950年代に隆盛を極めたのはウイレム・デ・クーニングのような「10丁目の筆致」と言われた、ストロークの勢いを活かして絵具の塗りを強調するペインタリー(絵画的)な抽象絵画だった。評論家のクレメント・グリンバーグは、1960年代に登場したモーリス・ルイスやケネス・ノーランドなどの新しい抽象絵画をポスト・ペインタリー・アブストラクション(脱絵画的抽象)と呼んだ。オープンネスとクリヤリーネス、ライトネスが「脱絵画的抽象」の特徴だと指摘している。この三つの特徴を、それぞれ

「からっ」、 「きりっ」、 「さらっ」で言い換えてみると、リキテンスタインにもそのまま当てはまるのではないだろうか。

細かく見ていくと徹底した厳しい造形的な処理が施されていることがわかる。

画面右隅、鏡の縁の曲線は、鏡の中の髪や顔の輪郭、そして、頭部の右端の髪の線で繰り返されている。

この頭部右端の髪の線は絶妙だ。鏡の右側の輪郭線を繰り返しながら、下の方では反り返って鏡の左側の縁に調子をあわせている。だから、頭部の、左上隅の髪の線が鏡の左側の縁に共鳴するのだ。

こんな感じで、すべての線が緊密に連携させられている。だから、部分に還元できない一つの全体として見えてくる。フラットなインパクトの強さはここから生まれている。

3

リキテンスタインは、最初、マンガをモチーフに使った。後には抽象絵画の元祖の一人、モンドリアンの絵画をモチーフにしたこともある。

モンドリアンはリキテンスタインにとってモチーフ以上の存在だったのではないだろうか。この絵を見ているとそんな気がしてくる。

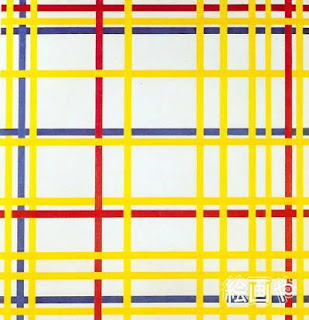

わたしが想い浮かべているのは、パリのポンピドゥー・センターにあるモンドリアンの「ニューヨークシティⅠ」(1942年)だ。

ピート・モンドリアン「ニューヨークシティⅠ」

油彩 カンヴァス 119.3×114.2cm ポンピドゥー・センター

ほぼ正方形の画面に三原色の線が画面の枠を繰り返すように垂直と水平に繰り返されている。モンドリアンは正方形に近い画面型に直線だった。リキテンスタインは直線を曲線に置き換えて、正方形の画面型と組み合わせたのだ。

直線と曲線だけではなく、重要な違いがもう一つある。モンドリアンの絵画では左右や上下でのシンメトリーはない。中心をずらしてアンバランスのバランスにすることで、こういってよければ、古典的なコントラポスト風な動的調和をつくりだしている。

モンドリアンは史上初めて平面的な絵画を描いた。しかし、美意識は伝統的な「調和美」だったのではないだろうか。

1970年代初頭にバーネット・ニューマンが「だれが赤、黄、青を恐れるだろうか」を描いてモンドリアンに突きつけたアンチ・テーゼは、アンバランスのバランスによる「調和美」の美意識に対してだった。

モンドリアンは史上初めて平面的な絵画を描いた。しかし、美意識は伝統的な「調和美」だったのではないだろうか。

1970年代初頭にバーネット・ニューマンが「だれが赤、黄、青を恐れるだろうか」を描いてモンドリアンに突きつけたアンチ・テーゼは、アンバランスのバランスによる「調和美」の美意識に対してだった。

リキテンスタインのモンドリアンへの態度もなかなか微妙だ。

リキテンスタインは、この絵で左半分の実像と右半分の鏡に画面をほぼ等分している。しかも、二つが交わる頭部の髪と鏡の中の開いた口の左端が対角線の交点になっている。

リキテンスタインは、この絵で左半分の実像と右半分の鏡に画面をほぼ等分している。しかも、二つが交わる頭部の髪と鏡の中の開いた口の左端が対角線の交点になっている。

モンドリアンとは違ってシンメトリーがつくりだすような中心を恐れてはいない。

逆に、左右の均等な分割や中心を設定することによって、画面の枠の直線とは正反対の曲線を用いて、それらを直線状の画面の枠と緊密に結びつけている。

画面全体がフラットに一つになっているのはこのためでもある。

逆に、左右の均等な分割や中心を設定することによって、画面の枠の直線とは正反対の曲線を用いて、それらを直線状の画面の枠と緊密に結びつけている。

画面全体がフラットに一つになっているのはこのためでもある。

4

こう見てくると「鏡の中の少女」は、二十数年前のモンドリアンと並んで、同時代のフランク・ステラも召喚してくる。カナダの大学でのワークショップから生まれたサスカッチュワン・シリーズの「フリン・フロン」(1970年 オーストラリア・ナショナル・ギャラリー)だ。

フランク・ステラ「フリン・フロン」サスカチュワン・シリーズ

274×274cm ポリマーと蛍光塗料 1970年 オーストラリア国立美術館

「フリン・フロン」は274cm四方の正方形。正方形の四辺から四隅に収斂する半円、それらの内側や外側でも半円が繰り返されている。対角線上で鏡像関係の構図になっている。

アイルランドのケルトの無限模様をシンプルにした感じだ。あるいは、ステラ自身が意図したようにマチスの壁画「ダンス」を想起してもいいだろう。

アイルランドのケルトの無限模様をシンプルにした感じだ。あるいは、ステラ自身が意図したようにマチスの壁画「ダンス」を想起してもいいだろう。

ほかの絵画と関連づけたとしても見逃せないことがある。画面型の正方形は繰り返される半円をかいくぐるようにして内側でも繰り返されている。リキテンスタインの「鏡の中の少女」と構造的に近似している。

材料は、ステラはキャンバスに合成ポリマーと蛍光塗料。リキテンスタインは鋼板にエナメル塗料。リキテンスタインの方が、色面の感じがよりハードだ。見ているわたしの視線を跳ね返す。見つづけていると、絵画の表面と視線が格闘しているかのようで、気分が高揚してくる。

フラットな描き方と同時に、手前に輝きでるかのようなエナメル塗料のトランス・フラットな雰囲気。情緒的な感情移入とか、絵画の表面の奥や背後への思いを軽々と跳ね除ける。見ているわたしの見る姿勢を、「からっ」、「きりっ」、 「さらっ」と正させて、いま、ここで、見えてくるものに対峙させるのだ。

フラットな描き方と同時に、手前に輝きでるかのようなエナメル塗料のトランス・フラットな雰囲気。情緒的な感情移入とか、絵画の表面の奥や背後への思いを軽々と跳ね除ける。見ているわたしの見る姿勢を、「からっ」、「きりっ」、 「さらっ」と正させて、いま、ここで、見えてくるものに対峙させるのだ。

ステラの「フリン・フロン」の絵画の表面は、パステル調のやわらかい色調。見ていると、色面の生成と消滅が開いたり閉じたりする花や、次々に現れては消える水面の波紋を連想してしまいそうになる。

そういえば、ステラという名前も花や星を想い起こさせる。繰り返しの中で変化するものが拡張し収縮しながら広がっていくのだ。

そういえば、ステラという名前も花や星を想い起こさせる。繰り返しの中で変化するものが拡張し収縮しながら広がっていくのだ。

このあたりの感じは、リキテンスタインの「鏡と少女」のイメージがもたらす気分に似ている。

とはいっても、ステラの色面もトランス・フラットに手前に輝きだす。リキテンスタインほど硬質ではない。色面の彩度が比較的そろえてあるので、色面がクリヤーに区別されていても、色面の差異以上に、すべての色面が視覚的に連続している感じの方が強い。

画面型と画面内色面とがフラットに一つになっていながら、しなやかな生動感にあふれているのである。

画面型と画面内色面とがフラットに一つになっていながら、しなやかな生動感にあふれているのである。

ステラは1960年前半には、すでに画面内の形(フォーム)と画面型(シェイプ)とが一つになったシェイプト・キャンバスの絵画を、「銅塗料」や「アルミ塗料」の絵画で展開させていた。その後、異質ないくつかのモチーフを画面全体として一つにしてしまう力強い「不規則多角形」シリーズに展開させた。

サスカッチュワン・シリーズは、その前の「正方形」シリーズと「同心円」シリーズの統合でもあれば、それらの可能性の追求の延長でもあった。ただ、それまでのステラの絵画にはなかったしなやかで有機的な生動感をもたらしている。ある種の緩みといっていのだろうか、デタント感がある。

30代半ばになって、絵画制作での切迫したテンションに、緩やかで広い表現への欲求が加わったというべきなのかもしれない。

5

ここまでで、わたしは、戦火のロンドンからニューヨークに来て以後のモンドリアン、1960年代のステラ、同じく1960年代のリキテンスタインのこれらの絵画を通して、次の二つのことを主張したかったのである。

一つは、画面型と結合した画面全体が一つになった、いわゆる「全体性(ホールネス)」。絵画のフラットネスと切り離すことができない絵画の強さを生み出している。

もう一つは、シュエイプト・キャンバスが明白に示したような、従来の絵画での「図/地」に代わる「表面/支持体」の問題。こちらは、絵画の正面視性の問題や、ドナルド・ジャッドの1971年の表明、「『絵画には少なくとも二つのものがあることが問題だった。矩形それ自体と矩形のなかのもの(イメージ)』。そしてこの二つのものの分離がある限り「空間の戯れ」が生じる」などにかかわった問題だ。すでに何回か言及している。ここでは示唆的にしか記述していない。

リキテンスタインの絵画を、この文脈、すなわち、モダニズム=フォーマリズムの「表面/支持体」やシュエイプト・キャンバスのポジションから論じてみたい誘惑に、今回は、ほんの少し身をまかせただけだ

30代半ばになって、絵画制作での切迫したテンションに、緩やかで広い表現への欲求が加わったというべきなのかもしれない。

5

ここまでで、わたしは、戦火のロンドンからニューヨークに来て以後のモンドリアン、1960年代のステラ、同じく1960年代のリキテンスタインのこれらの絵画を通して、次の二つのことを主張したかったのである。

一つは、画面型と結合した画面全体が一つになった、いわゆる「全体性(ホールネス)」。絵画のフラットネスと切り離すことができない絵画の強さを生み出している。

もう一つは、シュエイプト・キャンバスが明白に示したような、従来の絵画での「図/地」に代わる「表面/支持体」の問題。こちらは、絵画の正面視性の問題や、ドナルド・ジャッドの1971年の表明、「『絵画には少なくとも二つのものがあることが問題だった。矩形それ自体と矩形のなかのもの(イメージ)』。そしてこの二つのものの分離がある限り「空間の戯れ」が生じる」などにかかわった問題だ。すでに何回か言及している。ここでは示唆的にしか記述していない。

リキテンスタインの絵画を、この文脈、すなわち、モダニズム=フォーマリズムの「表面/支持体」やシュエイプト・キャンバスのポジションから論じてみたい誘惑に、今回は、ほんの少し身をまかせただけだ

「いま」、「ここで」、全体が一つになってハードでトランス・フラットに手前にでてくる力感あふれる輝き。そして、それとは異質な有機的な生動感。ステラの場合には花開くような色面に見られる連続性、リキテンスタインの場合には「鏡の中の少女」の魅惑的なイメージ。

「からっ」・「きりっ」・「さらっ」と、それとは異質な、やわらかなイメージ。

リキテンスタインの「鏡の中の少女」もステラの「フリン・フロン」も、1960年代アメリカのもっとも上質なテイストが味わせてくれる絵画だ。

(早見 堯/はやみ たかし)

※ ロイ・リキテンスタイン「鏡の中の少女」は「アメリカン・ポップ・アート展 ジョン&キミコ・パワーズ・コレクション」(国立新美術館 東京 2013年8月7日~10月21日)から取材しました。